この記事は約 12 分で読めます。

なぜ近年の車はピラーが太くなったのか

自動車の安全は確実に進化しました。でも、その“副作用”に気づいていますか?とくにAピラー(フロントピラー)は、衝突安全やボディ剛性の要求が高まるにつれて年々太く・角度も寝かされる傾向に。

さらに電動化で車重が増え、デザインや空力の最適化も加わって、結果として「視界の一部を隠す壁」が生まれやすくなりました。

安全のための強化が、別のリスク(死角)を生む――このパラドックスを、基準・構造・設計思想の3つの観点からほどきます。

衝突安全基準の強化とボディ剛性の関係

近年のクルマでピラーが太くなった最大の理由は、「衝突安全性能の向上」です。

たとえば、国際的な衝突安全基準(NCAPなど)では、乗員保護性能や車体変形量の厳格な基準が設けられており、これをクリアするためにキャビン(乗員空間)を変形させない剛性設計が求められています。

そのため、自動車メーカーはAピラーやルーフ、サイドシルなどに高張力鋼板やホットスタンプ材といった強度の高い素材を多用し、構造そのものを「柱」で支える方向に進化させてきました。

特に正面衝突や斜めからのオフセット衝突では、Aピラーが直接衝撃を受ける構造上の要となるため、細くすることができないのです。

とはいえ、強度を上げるほど視界が犠牲になるのも事実。メーカーは安全基準を満たすために“安全”と“見やすさ”の綱引きを行っており、その結果として今の“太いピラー時代”が生まれたのです。

EV・ハイブリッド化による重量増

もう一つの大きな理由が、電動化による車両重量の増加です。

EV(電気自動車)やハイブリッド車は、大容量バッテリーや電動モーターを搭載するため、同クラスのガソリン車より200〜400kgほど重くなることも珍しくありません。

そのため、衝突時のエネルギー量も大きくなり、従来の設計ではキャビンの変形リスクが増してしまいます。結果として、ピラーやルーフ周りの骨格をさらに強化する必要があり、構造材を太くする設計が進みました。

特にAピラーは、車体前方からの衝撃を分散させる“最前線”のパーツ。

つまり、電動化の進展が安全性向上を求める中で、結果的に「ピラーの太化」を促進する一因となっているのです。

デザイン・空力性能とのトレードオフ

クルマのデザインも、ピラーの太化に影響を与える重要な要素です。

最近の車は「低く・ワイドに見せる」スタイルが主流で、Aピラーを寝かせた流線形のルーフラインが好まれる傾向にあります。これは空気抵抗を減らして燃費を良くするための空力設計ですが、同時にピラーの角度を大きく取る必要があり、結果として太く見えやすくなるのです。

さらに、デザイン面でもピラーを細くしすぎると強度不足や形状のバランス崩れを招くおそれがあり、特にフロントウインドウの傾斜が強い車では、内部構造を厚くしてでも安全性とデザイン性を両立させようとする動きが見られます。

つまり、「スタイリッシュに見せるための設計」が、皮肉にも視界を狭める要因の一つになっているのです。

太いピラーが生む「死角」と実際の危険例

ピラーが太くなったことで、安全性は確かに高まりました。

しかしその一方で、「見えない」リスクも増えているのが現実です。とくにAピラー(フロントピラー)は、ドライバーの真正面に近い位置にあり、角度や太さによっては歩行者や自転車を完全に隠してしまうこともあります。

実際、交差点での右折や見通しの悪い住宅街では、「ほんの一瞬の死角」が事故の引き金となるケースも少なくありません。ここでは、ピラーが生み出す死角の構造と、その危険性を具体的な事例を交えて見ていきましょう。

歩行者や自転車が一瞬で見えなくなる構造

太いピラーによって生まれる死角は、想像以上に大きく、そして危険です。

とくにAピラー付近はドライバーの視線移動中に「見えているつもり」になりやすく、実際には歩行者や自転車がピラーの陰に完全に隠れる瞬間があります。

車が進行していくと、ほんの0.5秒ほどで隠れていた人や自転車が急に現れることもあり、ドライバーが反応できないまま接触する危険性も。しかも、車高の高いSUVやミニバンほどピラーの角度と太さが強調されやすく、死角が広がる傾向があります。

つまり、ピラーは「安全を守る壁」であると同時に、「視界を奪う壁」にもなり得るのです。

交差点右折時のヒヤリハット事例

実際の事故統計でも、「交差点での右折時」に歩行者や自転車との接触が多発しています。

とくに都市部では、信号が青になってすぐ右折しようとした際に、ピラーの陰に一瞬隠れた歩行者や自転車を見落とすケースが非常に多いのです。

たとえば、右折方向へハンドルを切る瞬間、Aピラーがちょうど横断歩道上の歩行者を隠してしまう構造になっています。その間わずか1秒未満。ドライバーは視界の中で「誰もいない」と錯覚し、発進してしまうのです。私も、右折しようとした際に、死角に隠れた自転車に乗った子どもに接触しそうになったことがあります。

さらに、ピラーが太い車では右折方向へ体を傾けても死角が消えにくいため、反応が遅れる危険があります。こうした「ヒヤリハット」は、ドライバーの注意不足ではなく、車の構造上の限界に起因していることも少なくありません。

視界補助装備に頼りすぎる危うさ

近年の車には、カメラモニターやブラインドスポットモニター(死角検知)、さらには自動ブレーキなど、視界を補助する多彩な安全装備が搭載されています。これらは確かに有効ですが、「装備があるから安心」という過信が、思わぬ危険を生むこともあるのです。

実際、カメラ映像やセンサーは“補助”にすぎず、すべての角度をカバーしているわけではありません。タイムラグや照明条件による誤認識、モニターの視線移動による反応遅れなど、人間の「直接視認」に勝る情報はありません。

とくに右折・左折時など動作が複雑なシーンでは、「画面ばかり見ていて実際の歩行者に気づかない」という事例も増えています。つまり、安全装備の信頼性が高まるほど、ドライバーの“見ようとする意識”が薄れる危険があるのです。

メーカーが進める視界改善技術

年、各自動車メーカーは「安全」と「見やすさ」の両立を目指し、視界改善技術の研究開発を急速に進めています。

特に課題となっているAピラーの死角問題に対して、透明ピラー構造や内蔵カメラによる合成映像技術など、これまでにない革新的なアプローチが登場しています。

これらの技術は、単に“見やすくする”だけでなく、ドライバーがより自然に危険を察知できる環境を目指したもの。

ここでは、トヨタ・ホンダ・スバルといった主要メーカーがどのようにこの課題に取り組んでいるのかを見ていきましょう。

透明ピラーや内蔵カメラ構造の研究

各メーカーが注目しているのが、「透明ピラー構造」と「カメラ+ディスプレイによる視界補助」の技術です。

従来、金属で構成されていたAピラーの一部を透明素材(ポリカーボネートや特殊樹脂)に置き換えたり、内部にカメラとモニターを内蔵することで、ドライバーの目線と外部の視界を連動させる仕組みが研究されています。

例えば、日産が特許を取得している「インビジブルAピラー」は、ピラー内部に設置したカメラ映像をリアルタイムで内側モニターに投影し、あたかもピラーが透けているように見せる技術。

トヨタやホンダでも同様の開発が進められており、視覚的な違和感を最小限に抑えた自然な映像合成が今後の鍵となっています。

このような取り組みは、単なる便利装備ではなく、構造上避けられない死角を“技術の力で補う”挑戦として、次世代車の安全コンセプトを象徴する研究といえるでしょう。

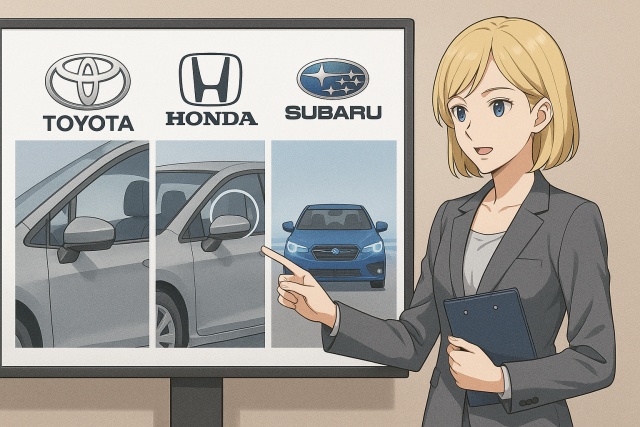

トヨタ・ホンダ・スバルの取り組み比較

視界改善技術の分野では、国内主要メーカー各社がそれぞれのアプローチで競い合っています。

トヨタは、Aピラー内部にカメラとプロジェクションディスプレイを組み合わせた「透明化ピラー構造」を開発。外の映像をリアルタイムでピラー内に投影し、あたかも“柱が消えた”ように見える技術が特徴です。自然な視差表現にこだわり、人間の目の動きに近い反応を再現する研究も進めています。

ホンダは、ピラーそのものを細くする代わりに「広角カメラ+HUD(ヘッドアップディスプレイ)」で死角を補う方式を採用。車両の角度や速度に応じて表示内容を自動制御するなど、ドライバー負担を減らすインターフェース設計が強みです。

スバルは、「アイサイト」に代表されるステレオカメラによる認識技術を進化させ、死角領域をAIで補完する方向へ。ピラーの太さを変えずに、映像認識と運転支援の精度向上で安全性を担保する戦略です。

同じ「見えない」を解消する目標でも、構造的アプローチのトヨタ・電子制御型のホンダ・AI認識型のスバルと、3社それぞれの“技術哲学”が表れています。

それでも“見える意識”が欠かせない理由

どれほど視界補助技術が進化しても、最終的に安全を守るのはドライバーの「見る意識」です。

カメラ映像やセンサーはあくまで補助的な存在であり、ドライバー自身が“意識して周囲を確認する姿勢”を持たなければ、死角は必ず生まれます。

たとえば、透明ピラーやAI補助がある車でも、体の位置や視線の角度を変えなければ見えない範囲は残ります。実際、メーカーのテストでも「安全装備を過信したドライバーほど、視線移動が少なくなる」という結果が報告されています。

つまり、どんなに車が進化しても、“見ようとする努力”こそが本当の安全技術。

車に任せるのではなく、車と協調して安全をつくる運転姿勢が、これからの時代に求められるドライバーの資質といえるでしょう。

ドライバーができる安全対策と運転のコツ

車の安全性能がどれだけ進化しても、ドライバー自身の注意力と運転姿勢が安全の最前線であることに変わりはありません。

特に、ピラーによる死角や視界の限界を完全に無くすことはできないため、運転者の工夫や意識的な確認動作が事故防止のカギを握ります。

ここでは、日常の運転で今すぐ実践できる「視界を広げるコツ」と「安全確認のポイント」を具体的に紹介します。

わずかな工夫が、あなたや周囲の命を守る一歩につながるはずです。

頭の位置と視線移動の工夫

ピラーによる死角を減らすうえで、最も基本的で効果的なのが「頭の位置」と「視線の動かし方」です。

人間の目はわずか数センチ動かすだけで見える範囲が大きく変わるため、運転中に意識して頭を少し左右に動かすことで、ピラーの影に隠れた歩行者や自転車を確認しやすくなります。

また、視線の移動も重要です。信号や前方だけを見るのではなく、Aピラー周辺やミラーの隙間まで“視線を掃くように動かす”ことで、潜在的な死角をカバーできます。

特に右折・左折の際は、ハンドルを切る前に一度首を傾けてピラーの陰を覗く癖をつけるだけでも、事故のリスクを大幅に減らせます。

つまり、「視界を確保する工夫」は特別な装備がなくてもできる“人の技術”。

ちょっとした意識の差が、大きな安全の差を生むのです。

ミラー調整でピラー死角を減らす

ピラーによる死角を減らすうえで、ミラーの正しい調整は非常に重要です。

多くのドライバーが「とりあえず見える位置」で合わせていますが、実は少しの角度の違いで見える範囲が数メートル単位で変わることがあります。

まず、サイドミラーは自分の車体が1/4ほど映る位置に設定するのが理想。これにより、ピラーで隠れたエリアをミラーで補うことができます。また、ルームミラーは後方が中央にしっかり収まるように調整し、体を傾けずに確認できる位置に固定しておくと効果的です。

さらに、運転姿勢を正してからミラーを調整することが大切です。

姿勢が崩れた状態で合わせてしまうと、正しい視界を確保できません。小さな手間でも、ピラー死角の“わずかな隙間”を埋めることができるのです。

「予測する運転」が最大の防御になる

ピラーの死角や突発的な危険を完全に防ぐことは、どんな技術でも不可能です。

だからこそ重要なのが、「予測する運転」。つまり、周囲の動きや状況を先読みして行動することが、最大の安全対策になります。

たとえば、交差点で自転車や歩行者が見えなくても、「もしかしたらいるかもしれない」と考えるだけで、ブレーキや視線の準備が変わります。また、住宅街や通学路では、“飛び出してくる前提”で減速することが基本です。

安全装備やカメラが進化しても、ドライバー自身の想像力と判断力を超えるシステムはありません。

「今、何が起こりうるか」を考える意識こそが、あらゆる死角をカバーする“最強の安全装備”といえるでしょう。

まとめ|“安全性”の進化がもたらす新たな課題

車の安全性能は年々進化し、衝突回避システムや視界補助カメラなど、かつてないほどの安心感をもたらしています。

しかしその一方で、ボディ剛性の強化によるピラーの太化や、装備依存による確認不足といった“新たな死角”も生まれつつあります。

技術が進むほど、ドライバーの「見ようとする意識」や「安全確認の習慣」が試される時代。つまり、車の進化に人間がどう寄り添うかが、これからの交通安全の大きなテーマと言えるでしょう。

最後にもう一度確認したいのは、「安全を信じすぎない」という姿勢です。

クルマがどれだけ進化しても、安全をつくるのは“人の判断”と“心の余裕”。

その意識こそが、すべてのテクノロジーを本当の意味で活かすための最後のピースなのです。

近年の車に乗っていて「視界が悪くなった」と感じたことはありませんか?

それは、車のAピラー(フロントガラス両端の柱部分)が太くなっていることが一因かもしれません。

メーカー各社は安全性を高めるため、車体の剛性強化を進めています。

衝突時にキャビンを守るための構造補強は確かに命を救う技術ですが、その一方で――

ドライバーの視界を奪う“新たな死角”を生んでいるのです。

私自身、最近この「ピラーの死角」でヒヤッとした経験があります。右折時に自転車を一瞬見落としかけたのです。最新の安全装備が進化しても、視界の安全までは機械が完全には補えないのが現実。

この記事では、

●なぜ近年の車はピラーが太くなったのか

●太いピラーが生む死角の危険性

●メーカーやドライバーによる対策

これらをわかりやすく整理し、「構造的な安全」と「視界の安全」のバランスを考えていきます。